Мода, модницы и модистки.

Дубовка не была даже уездным городом, но одеваться здесь любили и умели . Жители окрестных сел Песковатки и Оленья тоже не отставали. В 1850-х гг , большой доход при перевозке леса мог иметь любой крестьянин, даже с одной лошадью. Заработок в сезон составлял от 3 до 10 руб ассигнациями. Для сравнения : в Москве стоимость говядины –составляла 5 р. 30 коп. ассигнациями за 1 пуд . С упадком лесоторговли уровень жизни упал, а вкус к хорошей жизни остался. В Историко-географическом словаре Саратовской губернии А.Н. Минх отмечает, что в конце 1900-х гг в Песковатке « можно видеть выходящую из какой-либо землянки или лачуги женщину в атласной шубке или большом шелковом платке – остатках прошлого величия». ». Или , напрмер, страсть к « роскоши, преимущественно в среде женщин, - есть отличительная черта оленьевцев и соседних крестьян. По поводу роскоши и нарядов у них сложилась даже своя пословица: «хоть голоден – да моден!». И так живут они, продавая последнюю скотину и покупая жене и дочери наряды».

Рисунок из дамского журнала Модный Свет за 1903 г.

Магазины и лавки поменьше предлагали на выбор готовую одежду русского и иностранного производства. Не нужно было ехать заграницу, в Торговом доме « А.Вервейкин, П.Бондаренко и К» продавали одежду и обувь из Вены и Варшавы. На местном же кожевенном заводе А.К.Крючкова специальные мастера изготавливали рукавицы из всевозможных кожевенных материалов. Магазины Г.Ледяшова предлагали всевозможные шапки и фуражки. Изготавливали этот товар в дубовских мастерских братьев Смирновых. Магазин П.Я. Смирнова торговал готовым платьем. У Я.А.Токарева – на выбор мануфактурные товары и швейные машинки. Заведение Токарева принимало участие в выставках и получило за качество товара высшую награду - гранпри и большую золотую медаль в Генуе ( 1908 г), а также золотую медаль в Ростове-на-Дону ( 1908 г) .

Награды магазина Я.А.Токарева и реклама фирмы Зингер.

У Козьмы Абрамовича Бабушкина – « Полный выбор мануфактурных и галантерейных товаров. Постоянное получение новостей .» Новинок – современным языком. Галантерейные товары предлагали магазины П.А.Пекшевой, Егора Петровича Докучаева, Кондратия Христофоровича Граубергера, Григория Федоровича Диденкова.

В магазине Ивана Александровича Репникова - огромный ассортимент тканей: сукно, драп, трико, модные шелковые и шерстяные материалы для дамских платьев.

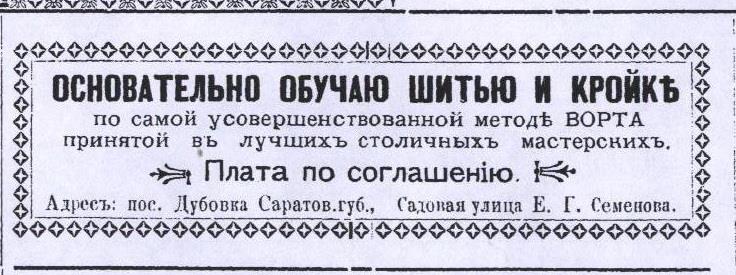

Если есть ткани, значит были и портнихи, т.е. – модистки или белошвейки . До появления швейных машинок это была тяжелая ручная работа. У нашего писателя С.И.Семенова в книге « В цепях невзгод» есть рассказ « Благодетельница» о бедной портнихе , которой недоплатила жадная купчиха. Рассказ он посвятил своей жене Екатерине . скорее всего, по ее воспоминаниям о матери. Е.Г. Семенова обучала дубовчанок шитью по методике Ворта, самой современной на тот момент.

Модная дамская мастерская и школа кройки принадлежала Е.И.Ширяевой на Визгаловской 61( Комсомольская - 19?).

В отличии от повседневных и праздничных нарядов , которые можно было приобрести готовыми , карнавальные костюмы можно было изготовить только индивидуально. На рисунке Вы можете увидеть то, что советовали россиянам в 1903 г

Это костюмы Василек, Ночь, Испанка, Садовница, Вампиресса. Не думайте, что дубовчанам было далеко до столичных франтов. В 1909 г в газете Дубовский Листок была напечатана заметка о маскараде в Купеческом клубе. Первое место занял костюм « Винная бочка».

Отличной портнихой была Анастасия Ивановна Байбакова. Вот что рассказала о бабушке Татьяна Ивановна Заводюк.

Родилась Настя Чернова в 1883 г в бедной крестьянской семье в с.Рахинка, на том берегу Волги. Возможно, так бы и прожила она свою жизнь в родном селе, но все изменил случай. В 1895 г, в посад был назначен новый судья, коллежский асессор Александр Михайлович Кентен-де-Румаре. В дом нужна была девочка-прислуга, и вот , по чьему-то совету , смышленная 12-летняя Настя попадает в Дубовку. В семье судьи подрастала дочка примерно такого же возраста, девочки подружились. И через некоторое время Анастасия становится не прислугой, а занимает место бедной родственницы. Она учится читать и писать, читает книги наравне с младшей хозяйкой. Через несколько лет она уже умеет кроить и шить, начинает брать заказы на изготовление одежды. В 1899 Александр Михайлович переводится в другой город. Отправлять образованную девушку с доходной профессией обратно в село не стали . В те времена для женщин был только один выход – замужество. Претенденты были , но судья сам участвовал в судьбе подопечной. Выбор остановился на уроженце той же Рахинки, сыне Никиты Байбакова , зажиточного крестьянина . Семья Кентен-де-Румаре дала приданое, в которое , среди прочего ,входила швейная машинка фирмы Зингер и 17 платьев , по количеству лет невесты. Жених оказался правда на 2 года младше , женили его в 15 лет. Родители решили, что такую партию упускать нельзя. Александр Михайлович лично съездил в село, чтобы посмотреть на жениха и познакомиться с возможными Настиными родственниками. Как оказалось, жених еще в рубахе «без штанов» по двору ходил. Девушка не была в восторге, неграмотный парень, дальше села не бывавший. К сожалению, судье нужно было уезжать , и дело затягивать не стали. К приданому родители жениха добавили денег и купили молодым дом на Садовой улице ( ныне Санжирова) , недалеко от Волги, 2-х этажный между прочим. Анастасия неплохо зарабатывала, одно было плохо, дети умирали в младенчестве. Первая , оставшаяся в живых, дочь Евдокия родилась в 1910 г. Большой любви не было, но жили , ведь обвенчаны. В 1913 г Дмитрия, как и многих дубовчан, забрали на войну. Во многие семьи стали приходить похоронки, сообщения о ранениях , о попавших в плен. У Анастасии иногда появлялось желание, что если муж вернется с войны, уйти от него. Поговорить то ведь не о чем, неграмотный и не стремится к этому. И вот в 1916 г муж вернулся , но его было не узнать. Возмужавший, грамотный, о политике рассуждает. Всего в семье Байбаковых детей было 11: 9 девочек и 2 мальчика. В живых остались, кроме Евдокии - Мария ( 1917 г), , Александра ( 1920 г), Иван ( 1923 г) и Алексей ( 1929 г).

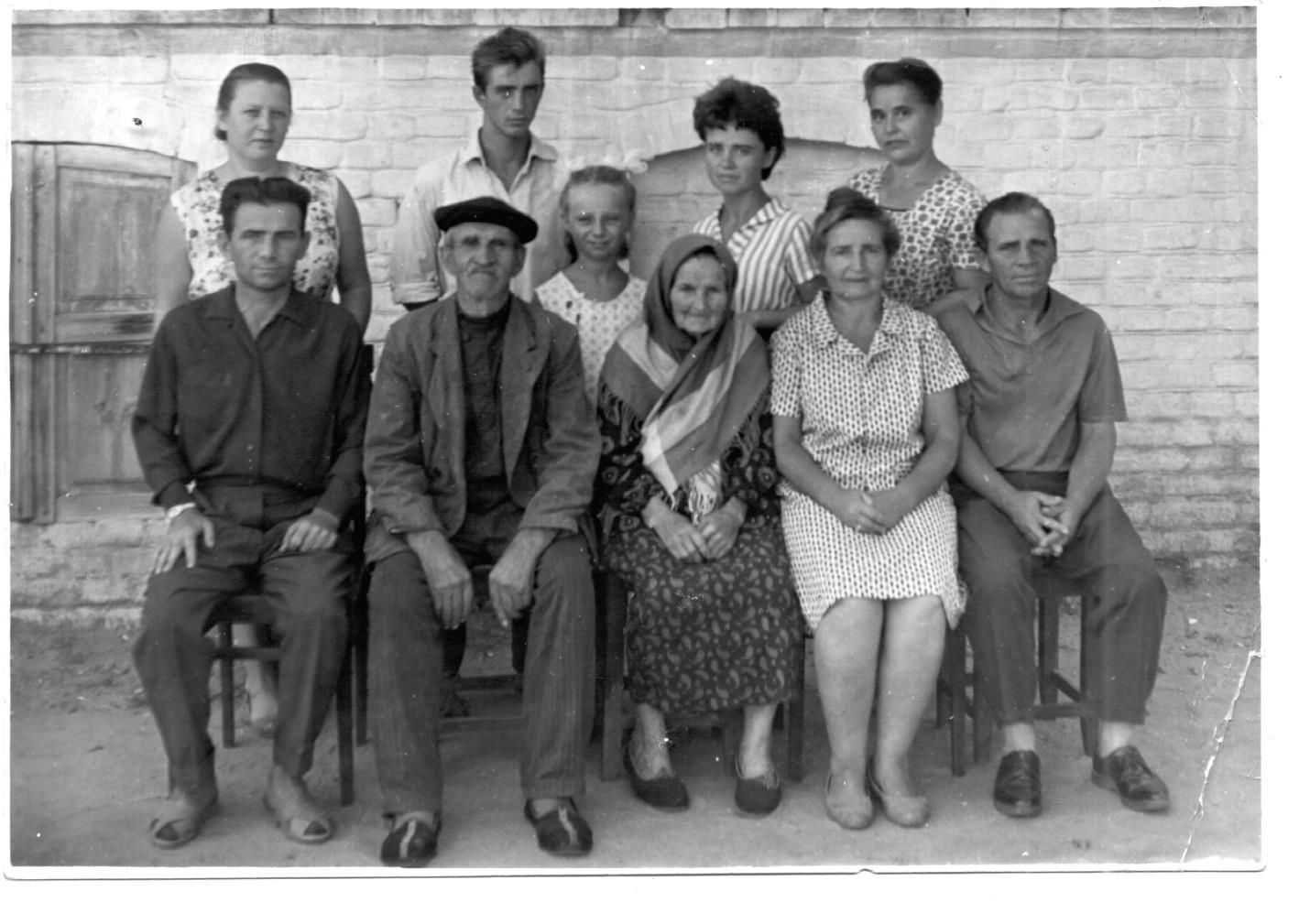

На общей фотографии семья Байбаковых, примерно , 1968 г. :нижний ряд Алексей Дмитриевич ,Дмитрий Никитович (1985-1972гг) ,Анастасия Ивановна ( 1883-1972гг), Мария Дмитриевна ,Иван Дмитриевич .;вверху справа-налево: жена Ивана – Нина ( до\брака Безверхняя ) , Татьяна и Ольга- дочери Ивана , Анатолий , сын старшей дочери Евдокии , Полина,жена Алексея.

Второй этаж своего дома Байбаковы зимой сдавали молодежи "под танцы." Во дворе был "каретный (потому что с деревянным полом) сарай". Бабушка со своими дочерями и их друзьями ставила в этом сарае спектакли. Ольга Ивановна, подруга дочери Марии, рассказывала о постановке "Без вины виноватые" Островского. Дом на Заводской , так после революции назвали ул. Садовую, разбомбили во время войны , и семья переехала на Исполкомовскую, бывшую Немецкую, а ныне - 30-лет Победы. Швейная машинка Зингер верой и правдой служила семье, выручая в трудные времена. В 60-е годы Анастасия Ивановна уже плохо видела, поэтому не шила, но в доме для починки одежды всегда наготове лежали иголки с разноцветными нитками.

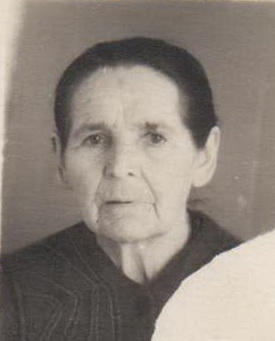

Анастасия Ивановна Байбакова.